Borgogna e pinot nero: tradizione e sguardo al futuro

Racconti dalle delegazioni

02 luglio 2025

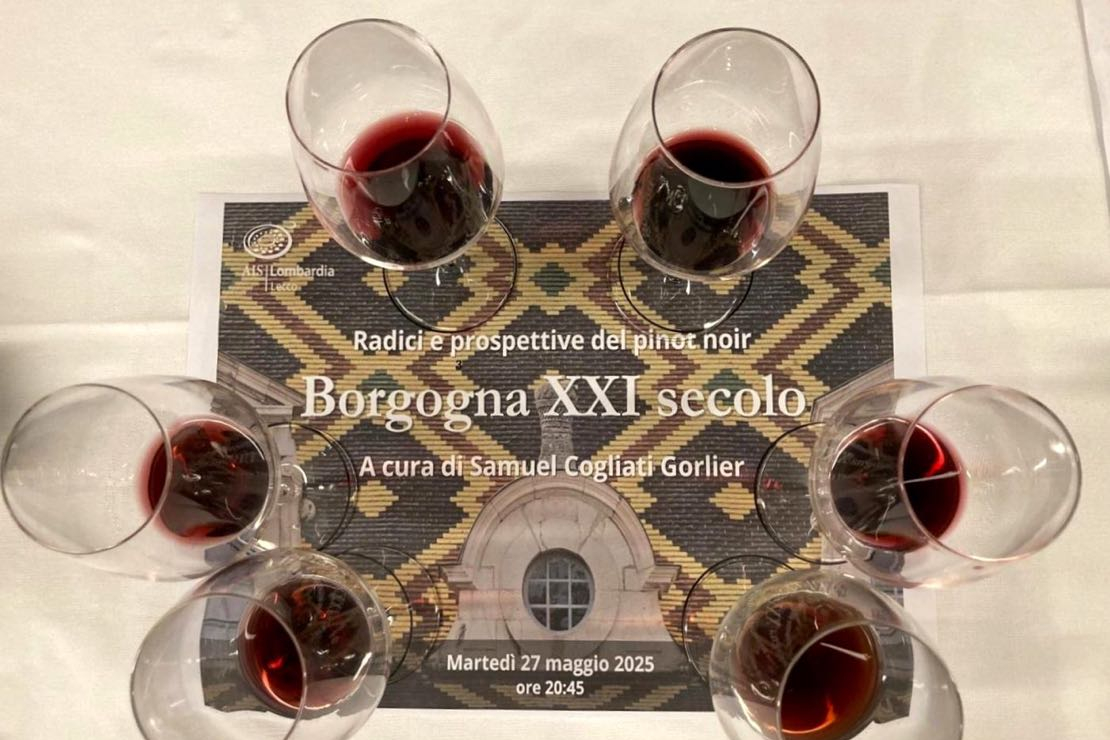

AIS Lecco ha ospitato una serata condotta da Samuel Cogliati Gorlier che ha affrontato il rapporto fra territorio e varietà con particolare attenzione al pinot nero.

RUBRICHE

La Borgogna è una delle regioni vinicole più celebri al mondo, ma anche una delle più fraintese. La sua complessità, tanto geologica quanto culturale, è spesso semplificata in chiavi interpretative riduttive, che possono travisarne la reale identità. Insieme a Samuel Cogliati Gorlier, scrittore, editore, giornalista e collaboratore della rivista ViniPlus di Lombardia di AIS Lombardia, abbiamo intrapreso affrontato uno dei distretti vitivinicoli più amati da tutti gli appassionati di vino con lo sguardo di uno dei suoi più attenti e indipendenti osservatori.

Borgogna contemporanea

Borgogna contemporanea

Borgogna: il pensiero corre istintivamente ai grandi rossi della Côte d’Or, ma la Borgogna non è solo Côte d’Or. Quest’ultima è solo una parte – e nemmeno la più estesa – della Borgogna vinicola.

La "Grande Bourgogne" si sviluppa su tre dipartimenti principali (Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire), e comprende cinque macroaree vitivinicole distinte, da nord a sud: Chablis, Grand Auxerrois & Châtillonnais, Côte-d'Or (Côte de Nuits & Hautes Côtes de Nuits, Côte de Beaune & Hautes Côtes de Beaune), Côte Chalonnaise e Mâconnais.

Contrariamente all'immaginario collettivo, il vino rosso rappresenta meno di un terzo della produzione totale; i bianchi costituiscono quasi i due terzi, con una quota crescente di vini spumante. Queste proporzioni sono rispecchiate anche nella superficie ampelografica della regione: il 49% della superficie vitata è dedicata allo chardonnay, il 40% al pinot nero, il 6,5% all’aligoté e il restante ad altri vitigni minoritari, ma che fanno parte dell’identità storica della Borgogna (gamay, sauvignon blanc, pinot gris, ecc.).

L'approccio proposto dal relatore è stato risolutivo: durante la serata, i vini sono stati degustati alla cieca, scelta volta a liberare da pregiudizi, aspettative e reputazioni. I sei vini presentati, in due batterie di tre, hanno offerto un quadro poliedrico del pinot nero e la possibilità di apprezzare diverse interpretazioni stilistiche legate ai terroir.

Il fascino ammaliante del pinot nero

Pinot nero, il protagonista della serata, sicuramente uno tra i vitigni più noti, emblematici e amati: tra il 1958 e il 2018, solamente in Francia, la superficie vitata dedicata a questa varietà è cresciuta esponenzialmente del +430%, raggiungendo gli attuali 37.000 ettari circa.

Vitigno precoce ed esigente, delicato e spesso difficile da coltivare, soggetto al rischio di gelate primaverili, suscettibile alla peronospora e ai marciumi, che per esprimere al meglio la propria identità più autentica richiede un terroir estremamente preciso: terreno argilloso-calcareo (ma non troppo), clima fresco e ventilato con adeguato apporto idrico. Il grappolo è piccolo, con acini piccoli, e questo permette un rapporto buccia/polpa favorevole, tale da donare ricchezza aromatica oltre a contenere i livelli zuccheri e di acidi negli acini.

Attualmente in Francia sono disponibili 48 cloni di pinot nero, 17 dei quali possono rivendicare un’origine borgognona, ovviamente ognuno di essi ha caratteristiche diverse relativamente a produttività, rese e qualità anche in funzione del portainnesto sul quale viene coltivato.

Ai vantaggi della selezione clonale si affiancano anche aspetti negativi, come per esempio la possibilità di diffusione di malattie e la resistenza ai trattamenti, che inevitabilmente si ripercuoterebbero su tutte le piante originate dal medesimo clone.

In Borgogna, tuttavia, nonostante negli anni ’70 e ’80 si sia fatto ampio utilizzo della selezione clonale, la pratica della selezione massale è assai diffusa; questa tecnica riproduce materiale vegetale aziendale tramite talea, ovvero la propagazione di piante con un’impronta genetica unica e non riproducibile, con la capacità di rispondere in modo selettivo e resiliente alle sollecitazioni e sfide poste dal cambiamento climatico.

Côte d’Or: Côte de Nuits e Côte de Beaune

La Côte de Nuits è la parte più settentrionale della Côte d’Or, che con i suoi circa 3.600 ettari quasi esclusivamente coltivati a pinot nero è il territorio di elezione di questo vitigno e comprende tra gli altri i villaggi leggendari di Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis e Gevrey-Chambertin.

Un territorio disposto da nord a sud, stretto, con esposizioni a est che offrono maggiore protezione dalle gelate primaverili, è caratterizzato da variabilità di terroir estremamente ampia in una regione geologicamente omogenea; caratteristica dovuta ad un sistema fitto di faglie che rimodulano le caratteristiche del suolo.

A sud della Côte de Nuits si estende la Côte de Beaune, più ampia (quasi 5.000 ettari) e più varia. Se la parte centrale e meridionale sono dominate dallo Chardonnay con i suoi bianchi iconici, a nord si trovano ancora grandi espressioni di pinot nero, come nei Grand Cru di Corton e nei villaggi di Pommard e Volnay. Qui la giacitura vira verso sud e offre esposizioni più varie ad est e sud-est.

Degna di nota è senza alcun dubbio la collina di Corton che grazie alla complessità geologica e alla moltitudine di esposizioni (sud-est, sud, sud-ovest e addirittura ovest) è il luogo di elezione per la coesistenza di Grand Cru rossi e bianchi, un caso praticamente unico in Borgogna.

Oltre la Côte d’Or: altre espressioni di pinot nero

In un’ottica più ampia e volta a cogliere gli aspetti evolutivi dei vini prodotti da pinot nero in Borgogna, non ci si può esimere dal parlare della Côte Chalonnaise e del dipartimento della Yonne. Per quanto riguarda invece il Mâconnais è doveroso evidenziare come esso sia dedicato e concentrato sulla produzione di vini bianchi, alcuni di essi di altissimo profilo, mentre la produzione di vino rosso a livelli qualitativi elevati da uve pinot nero è piuttosto episodica.

La Côte Chalonnaise si trova appena a sud della Côte d’Or, ma presenta una morfologia più variegata rispetto a quest’ultima perché il vigneto non è posto in una stretta lingua di terra tra la pianura e la collina, ma è distribuito su un’area più estesa. Anche la geologia è differente, il terreno oltre alla matrice argilloso-calcarea presenta alcuni inserti di silice, granito e rocce primarie. Regione priva di Grand Cru, ma con diversi Premier Cru, che si concede una produzione significativa di pinot nero interessanti, in particolare nei comuni di Mercurey, Givry e Rully,

Il dipartimento della Yonne comprende Chablis, Grand Auxerrois e Châtillonnais ed è la regione vinicola più a nord della Borgogna, votata in gran parte alla produzione di vini bianchi, con alcune rilevanti eccezioni come, per esempio, il comune di Irancy che produce vini rossi fin dal Medioevo.

È curioso notare come i vini rossi di Auxerre, capoluogo della Yonne, nel 1200 venivano pagati tre volte quelli di Beaune; questo perché in passato l'assetto climatico dell’Europa a quel tempo era abbastanza simile a quello che stiamo sperimentando oggi. La cosiddetta Piccola Era Glaciale (XIV–XIX sec.) determinò un drastico abbassamento delle temperature medie, modificando tra le altre cose anche le vocazioni viticole dei territori. In un contesto di riscaldamento globale, territori più freschi come questi potrebbero diventare centrali per la Borgogna di domani, proprio come lo erano in passato.

Pertanto, non deve stupire la possibilità che i vigneti del dipartimento della Yonne siano considerati a tutti gli effetti un territorio “ritrovato” per il pinot nero, un territorio con tutte le carte in regola per esprimere in futuro un grande potenziale per la produzione di vini rossi.

La degustazione

Gevrey-Chambertin AOC “Vieilles Vignes” - Domaine Heresztyn-Mazzini - 2022

Naso varietale, preciso e lineare: frutto rosso brillante, violetta, accenni balsamici e floreali abbastanza trattenuti. In bocca è teso, asciutto, con finale vagamente amaricante. Buona persistenza, sapidità moderata e limitata profondità.

Irancy AOC - Gabin et Félix Richoux - 2019

Profumi scuri, animali, note di ginepro e sfumature quasi ferrose. Naso complesso, ma ancora un po’ chiuso, con accenti fumé e di pot-pourri. Palato salino, stratificato, con intensità costante e tannino ben integrato. Espressione ampia, succosa e già in parte evoluta.

Marsannay AOC “Les Longeroies” - Sylvain Pataille - 2022

Olfatto avvolgente: frutto rosso pieno, legno aromatico, accenti esotici, basilico e gelsomino. Bocca ricca, salina, di grande dettaglio retrolfattivo. Giovane, tannino lievemente astringente ma promettente. Varietale ed elegante.

Volnay AOC - Jean-Yves Devevey - 2020

Impatto olfattivo potente: tabacco dolce, pepe nero, mora matura, accenti animali e balsamici. Bocca profonda, tannino importante e preciso, lunghissimo finale, vino muscolare e divisivo.

Volnay AOC “Vendanges Sélectionnées” – Domaine Michel Lafarge - 2020

Naso caldo e speziato: cioccolato, sottobosco, caramello, con sfumature biscottate. Scorrevole, acidità rifinita, tannino setoso, con una chiusura su frutto maturo e zabaione. Buona definizione con finale moderatamente lungo.

Mercurey Rouge AOC “Plante Chassey” – Domaine Derain – 2015

Naso affascinante e sfumato: tè nero, rabarbaro, pot-pourri, spezie dolci e frutta secca. Bocca finissima, tessitura fusa e sapida, grande eleganza e leggerezza. Notevole persistenza, compiuto ed equilibrato.

Borgogna tra identità e sfide per il XXI secolo

La serata è stata una lezione di cultura territoriale oltre che un percorso sensoriale, rigore critico e rispetto per il vino come espressione di identità e luogo, il pinot nero in Borgogna è più di una varietà, è un vettore di identità territoriale.

La Borgogna nutre un rapporto privilegiato con il pinot nero; è fondamentale la presenza e la leggibilità della varietà in un Borgogna rosso, ma se le note varietali sono predominanti nel vino allora il Borgogna smette di essere Borgogna per diventare un pinot nero, e in quanto tale, riproducibile.

La grande sfida contemporanea per la Borgogna è dunque quella di coniugare rispetto per la tradizione e apertura all’innovazione, in un equilibrio delicato che coinvolge scelte agronomiche, pratiche enologiche e consapevolezza stilistica.