Il vino non è come il grano

Racconti dalle delegazioni

24 aprile 2025

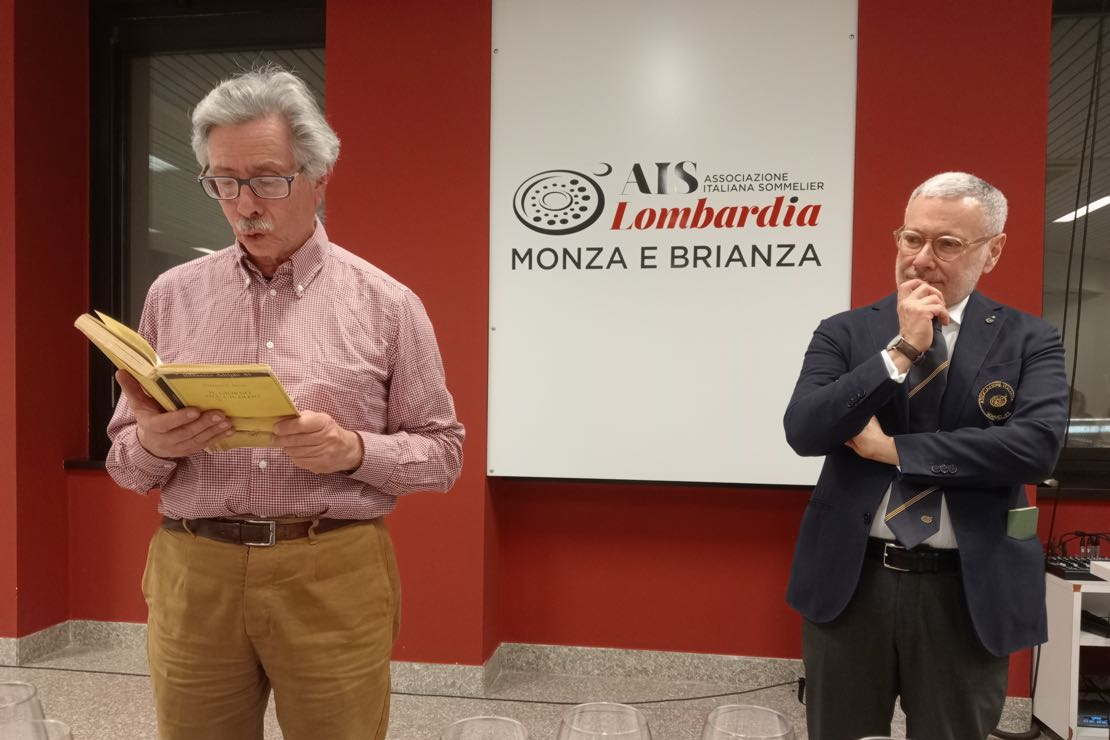

Il vino come racconto, ascolto, confronto e assaggio. Federico Staderini dialoga con Francesco Albertini in una serata di AIS Monza e Brianza che attraversa il Casentino, il Pinot nero, l’Abrostine e il senso profondo del fare vino.

RUBRICHE

Federico Staderini e Francesco Albertini, il dialogo

Dopo il benvenuto agli ospiti da parte del Delegato di AIS Monza e Brianza Antonio Erba, succede qualcosa di bello, qualcosa dal sapore novecentesco: si spegne il proiettore e comincia il dialogo. Una conversazione colta tra due persone che, si sente, condividono il piacere di colloquiare. Proveremo qui a raccontare la magia a cui abbiamo assistito, ma prima di passare alla sostanza ci pare fondamentale, con due pennellate, accennare alla forma, alla lingua e al colore emotivo di queste ore così umane e umanistiche.

Nel corso della serata Francesco Albertini, professore universitario e attento degustatore, con un approccio contraddistinto da gentile umiltà e delicata presenza si dimostrerà abile nell’accompagnarci durante la degustazione; Federico Staderini - il cui profilo nel mondo enologico vedremo tra un istante - ci ammalierà con uno spirito arzillo e una lingua sorprendente, che intreccia la freschezza della toscanità, una strutturazione delle frasi che arriva a tre, quattro gradi di subordinate e un sapiente, naturale bilanciamento di arcaismi e diminutivi in grado di scaldare i cuori.

La storia di Cuna – uno dei Pinot Nero più sorprendenti d’Italia – nasce in una valle appartata dell’Appennino toscano, più precisamente in Casentino, tra i boschi di Camaldoli e gli strati geologici di un paesaggio che sembra sfuggire al tempo. Federico Staderini, il protagonista di questa vicenda, è figura nota nel mondo del vino sia per le sue consulenze d’eccellenza, Poggio di Sotto, Ornellaia, Castell’in Villa…, sia per il suo approccio tanto tecnico quanto profondamente umano alla viticoltura. Dietro il suo vino più intimo, nonché più ostinato, c’è una scintilla lontana, un’intuizione custodita a lungo sottotraccia, due “semi”. Il primo germina tra le pieghe dell’adolescenza, quando, lavorando come pastore, prende forma un’idea antica di agricoltura, fatta di gesti artigianali, di viti maritate agli alberi, e di una cultura orale che mescola saperi tecnici e tradizione.

«Io sono fiorentino del Campo di Marte. Nella generazione subito precedente alla mia non c’erano legami con la terra. Ma andando indietro di poco, eravamo tutti vanghillografi – la scrittura si faceva con la zappa. E io, pur provenendo da studi lontani dall’agricoltura, ho avuto presto l’illuminazione di voler essere agronomo e nient’altro.»

Il primo seme, dunque, affonda nella memoria agreste di un ragazzo che ha passato le estati a custodire mandrie a Lonnano, a conoscere i ritmi della montagna e a vendemmiare lì dove la vite si arrampicava sugli alberi, sposandosi con olmi e aceri, lasciando lo spazio ai foraggi e ai cereali. «Era la viticoltura etrusca: viti che si appoggiavano a un tutore vivo. L’olmo o l’acero, quest’ultimo con una straordinaria duttilità: potarlo ogni anno non lo uccide, lo struttura. Così anche la vite, che su questi bracci accoglienti trovava equilibrio. Le viti non fitte e allineate, ma che lasciano spazio ad altre colture».

Il secondo seme – quello più tecnico, e forse determinante – nasce a Bolgheri, negli anni in cui Staderini è direttore tecnico all’Ornellaia. Qui si confronta con un problema molto concreto: la difficoltà di coltivare sauvignon blanc in un clima troppo caldo, soprattutto nelle ore notturne (Poggio alle Gazze). «Il sauvignon blanc ha dei precursori aromatici – dei tioli – che raggiungono un picco prima di degradarsi. Ma in ambienti mediterranei come Bolgheri, la calura notturna manda tutto all’aria».

L’intuizione, allora, è semplice quanto radicale: se in un luogo troppo caldo i profumi del vino evaporano, forse è in una zona più fredda che possono trovare spazio e respiro. Ed è a quel punto che riaffiora un ricordo: le parole di un amico soprannominato Schegge, raccoglitore di terra, incontrato anni prima tra i boschi di Camaldoli. Un uomo che, senza saperlo, aveva già intuito il potenziale di quei suoli sostenendo che quei terreni erano adatti alla vite.

Anni dopo, insieme al nipote di Schegge, Vincenzo Tommasi (Podere della Civettaja), Federico decide di tornare lì per indagare sul serio. Carotaggi, profili pedologici, analisi climatiche e comparazioni con i dati della Borgogna danno esiti sorprendenti: una nicchia geologica unica, fatta di argille calcaree e sabbie sedimentarie, con escursioni termiche estive da clima continentale più che mediterraneo.

«Cuna è una scelta che unisce due semi: uno sentimentale, l’altro tecnico. Ma entrambi affondano nella convinzione che sia il luogo a dettare il vino, e non il contrario.»

Il Casentino

Nel cuore più fresco e silenzioso della Toscana, dove l’Appennino disegna il confine orientale della regione e le temperature si abbassano repentine al calar del sole, Federico Staderini ha scelto di coltivare il pinot nero: un vitigno che parla francese, ma che qui, tra boschi, faggete e cieli tersi, ha trovato una sua voce austera e sottile.

«È all'inizio degli anni 2000 che casualmente ho avuto un colloquio, si può dire di sinergia, con un amico, Vincenzo Tommasi, io per la verità ero più amico del nonno di soprannome Schegge, un boscaiolo, che cantava in ottave, dunque fa parte di quella generazione che con la propria prontezza di intelletto, fuori dagli orari di lavoro, era capace non solo di giocare alla morra, che non è una cosa tanto semplice, perché in una frazione di pochi secondi la testa e la mano funzionano in una maniera molto singolare, ma rispetto a un interlocutore, sono capaci di cantare in rima. Il nipote di Schegge ha avuto, in una maniera autonoma ma convergente, la stessa mia idea: che magari nella frescura del Casentino, il pinot noir ci potesse anche venire discretino». Confessiamo di non sapere per certo se la rima Casentino-discretino, sia un omaggio al signor Schegge, ma ci piace pensarlo.

E così si è studiata la parte climatologica e quella geo-pedologica. «Il terreno,» spiega Staderini, «è fondamentale. Le sue vigne poggiano su argille calcaree, incastonate in un contesto geologico dominato da arenarie e scisti argillosi. La pedogenesi di queste rocce genera suoli sabbiosi, ariosi, che si riscaldano presto in primavera, favorendo una buona partenza vegetativa. Ma non bisogna farsi illusioni: si tratta pur sempre di una viticoltura di montagna».

Il Casentino è una valle chiusa, «una chiostra di monti», delimitata dal Monte Falterona (1648 m) e dal Pratomagno, che costringe persino l’Arno a deviare il suo corso. L’altitudine, la conformazione della valle e le cime che la circondano garantiscono forti escursioni termiche, elemento essenziale per preservare la freschezza e la finezza aromatica nei vini.

«Anche nei venti giorni più caldi dell’anno, tra fine luglio e fine agosto, le minime raramente superano i 14,5-15 gradi… almeno fino a pochi anni fa.» Con il cambiamento climatico però anche questa nicchia è minacciata. «Nel 2024 abbiamo avuto 6-7 giorni in cui la temperatura minima non è mai scesa sotto i 19 °C: se la notte non rinfresca, questo tipo di viticoltura rischia di diventare impossibile. Quando questo fronte di resistenza al caldo notturno sarà avvinto, o si va a mille metri, o si comincia a piantare il sangiovese che fino a 30 anni fa in Casentino non maturava nemmeno per Natale».

Il Pinot Nero in Casentino non cerca di imitare la Borgogna, ma si esprime in modo autonomo, sobrio, appenninico. È un vino che riflette il suo luogo: lento, verticale, fresco, fatto per svelarsi nel tempo. In vigna la resa è minima, la concentrazione nei grappoli è straordinaria: «Se la stessa energia di una vite che normalmente produce un chilo d’uva si riversa su 350 grammi, non ci vuole molto a capire che la spinta dentro a ogni bacca sarà diversa».

La degustazione

I vini ci vengono serviti subito «affinché la cera non si consumi e la processione non cammini» dice Federico, e aggiunge: «vi faccio una raccomandazione, non c'è da aspettare il beneplacito di nessuno per cominciare a mettere il naso dentro i bicchieri e assaggiare, perché è dal dipanarsi dell’espressività del vino nel tempo che godremo con anche maggiore soddisfazione, perché verrà un momento nel quale l’“appenninità” di questi vini un pochino si appannerà, dunque per cogliere la freschezza e percorrere migliori acque, assaggiate liberamente e anche tutto insieme.» Assaggeremo 5 annate del Pinot Nero Cuna e tre annate di Sempremai Sorte, dall’antico vitigno etrusco arbostine.

Toscana Pinot Nero IGT Cuna

Tutte le uve sono vinificate parcella per parcella e ciascuna per sé stessa. Il lavoro biologico delle 7 piccole vigne Nuc, Pozzo, Fedelone, 2 Fratelli, Querce, Becco e Cuna toponimo etrusco e catastale, si congiunge al chiarore del sole e si fa vino attraverso 7/8 raccolte dal “molto presto” dei primi giorni di settembre al “tardi”, quando è già ottobre. Una vendemmia antropomorfa: così facendo, mi provo a mettere in valore, dalle diverse vigne le tante facce del signor pinot: dalla scintilla di una gioventù appena sbocciata all'adulto equilibrato e solido fino alla maturità profonda e generosa. L'ultima uva estenuata e tarda, già fredda dell'autunno, si innerva ancora e vivifica nelle fermentazioni con tutti i raspi, o molti.

2020

Colore scintillante, giovanile, una perfetta elegante trasparenza. Avviciniamo il naso e in un primo istante avvertiamo una profondità dalla quale emergono a mano a mano il lampone, la fragolina di bosco unita a piccoli frutti rossi, non aciduli però, piuttosto avvolti da una nuvola di zucchero a velo - segno di una maturazione perfetta delle uve. Note floreali di rosa canina e lavanda fresca, la foglia d’alloro essiccata, cenni di menta romana, una spezia leggera, un suggerimento di coriandolo. Freschezza notevole al gusto, aromi in linea col profilo odoroso, un tannino fine e raffinato, una lunghezza sfiziosa.

2019

Colore e aspetto affini al vino precedente, l’olfatto si schiude più lentamente ed emana profumi meno giocati sulla dolcezza. Apprezziamo la fragola e il lampone che tornano come un fil rouge, rimandi di ciliegia, tanti fiori: garofano che si dipana con ondate intense e profonde, giacinti selvatici, e un mazzolino di erbe aromatiche: l’alloro, la menta, la melissa. Al palato è magnifico, è fresco e di pieno corpo, è persistente e si congeda su toni balsamici.

2018 - un’annata fuori dal coro

«Quello che vedo nell’evoluzione del 2018», racconta Federico Staderini durante la degustazione, «è forse un percorso più individuale. Il 2018 fa un verso tutto per conto suo. All’inizio di novembre del 2018, il quadro clinico di una parte della cantina era critico: c’era un arresto di fermentazione in atto, con un residuo zuccherino ancora presente e l’acido malico già esaurito». In pratica, una situazione bloccata, difficile da gestire. Inoltre c’era la presenza di Brettanomyces. «Davanti a un cardio encefalogramma piatto», dice sorridendo, «ho aggiunto della solforosa – di cui non mi vergogno mai, purché usata con parsimonia – e ho messo tutto al freddo. Il freddo di un novembre casentinese, in modo da bloccare qualsiasi attività microbiologica. Solo nella primavera successiva, dopo la Pasqua del 2019, abbiamo assistito a una lenta, paziente ripartenza. Una fermentazione completata reinoculando dei lieviti; come portare in porto una barca senza vele, senza motore, con solo la pazienza come carburante. Ma ce l’abbiamo fatta.»

Un vino così complesso alla nascita non poteva che regalare un’identità forte anche nel calice. Stessa magnifica trasparenza, tonalità con qualche segno di evoluzione in più. La prima impressione è quella di frutta molto matura, ma non cotta, piuttosto in gelatina. Accanto alla frutta, emergono note floreali di rosa essiccata e garofano. Poi, un’improvvisa virata speziata: cardamomo, curcuma, e - a questo punto Francesco Albertini sfoggia un’interessante e specifica conoscenza sui pepi: «sono indeciso su quale pepe citare… Il pepe nero è troppo, il bianco pure, il rosa no di certo. Direi il pepe andaliman», (tornerà successivamente, in un altro vino, questo pepe, e lasceremo la sala con il segreto progetto di andare a cercarlo, d'impararlo). Bocca masticabile e piccante, il vino si allarga con pazienza, rivela un frutto ancora più intenso e una nota agrumata sorprendente. La chiusura è lunga e articolata, con una persistenza speziata e balsamica, tra erbe aromatiche – rosmarino fresco, menta essiccata.

2017

«L'annata 2017 è stata un'annata terribilissima in molte parti della nostra penisola, in ragione del fatto che l'autunno e l'inverno, soprattutto l'inverno, non sono esistiti. Il germogliamento è stato molto precoce, d’abitudine della Toscana avviene grosso modo intorno al 25 di febbraio-10 di marzo, in quell'anno è fiorito un mese prima. E la seconda causa di terribilità è che nei giorni 22, 23 e 24 di aprile una gelata terribile ha dimezzato immediatamente la produzione.»

D’aspetto corretto e di una luminosità pari a quella riscontrata nei calici precedenti. Al naso si presenta più timido, con una parte fruttata d’inferiore intensità e contraddistinta da sbuffi di ribes rosso e bianco, poi erbe aromatiche, il ritorno di alloro, menta, il rosmarino, una nota agrumata d’arancio e un accenno sfizioso di legna che arde. La bocca è fresca, il tannino è composto, il retrogusto riprende l’aroma di agrume e regala un’asciuttezza che chiama cibo. Il vino risulta più austero dei precedenti.

2009

A quindici anni dalla vendemmia, il Cuna 2009 sfida il tempo e sorprende con una vitalità insospettabile. «Se lo trovassi nel bicchiere senza sapere l’annata, mai penserei a un Pinot Nero di quindici anni», confessa Albertini. E in effetti, a guardarlo bene, il vino non denuncia affatto l’età: il colore è vivo, la materia fruttata sorprendentemente integra. Il profilo odoroso è complesso e seducente: frutti di bosco maturi, visciola in gelatina «quella che si preparava una volta, al sole, sul davanzale delle case umbre e marchigiane» accompagnata da note di goudron che raccontano l’evoluzione. Il bouquet si arricchisce di erbe aromatiche fresche e raffinate, come alloro, melissa e menta, e di spezie dolci e calde: cardamomo, cannella, noce moscata e un accenno di pepe bianco. Poi petali di rosa in appassimento e una vibrazione di violetta glassata. Al gusto troviamo conferma: è fresco, saporito, lunghissimo, con un tannino ancora vivo ma perfettamente setoso.

Toscana IGT - Sempremai Sorte Sortirà

Ecco arrivato il momento dell’abrostine. Un’uva rara, difficile, ma straordinariamente resistente, erede di un’uva selvatica, labrusca, presente anche nella Tuscia. Si tratta di viti spontanee, franche di piede, della famiglia Vitis vinifera silvestris, dalla buccia coriacea e dalla straordinaria tenacia. L’abrostine non teme la pioggia. Tra fine settembre e metà ottobre, quando i temporali sembrano voler spazzare via le vigne, questa varietà dimostra tutta la sua forza: i chicchi, distanziati tra loro, non si toccano mai e la buccia spessa impedisce alle infiltrazioni di rovinare il raccolto. Anche dopo notti di lampi e acquazzoni, i grappoli restano integri. La vendemmia non avviene mai prima del 20-22 ottobre, quando l'autunno è ormai inoltrato e le foglie si tingono di rosso.

L’abrostine è un’uva selvaggia anche nei tannini: ruvidi, incisivi, gli stessi che un tempo i Romani utilizzavano per conciare le pelli, è un vitigno scorbutico, da addomesticare, ed è per questo che a seguito della diraspatura viene immediatamente pigiato e svinato dopo appena 5-6 giorni evitando così un eccessivo passaggio di tannini dall’uva al mosto. Dopo una lunga vinificazione, l'affinamento avviene in pièce borgognone vecchie di 8-10 anni, per periodi che vanno dai 12 ai 48 mesi, al fine di smussare l’irruenza e trasformarla in eleganza.

All’inizio degli anni ’80, la varietà era quasi estinta. La sua sopravvivenza è dovuta a un meritorio programma europeo per la conservazione del germoplasma, che vide protagonisti giovani studenti di Agraria «in sella a una Vespa Primavera» alla ricerca, tra i contadini, di marze di antiche varietà da salvare.

In Toscana, questo materiale fu raccolto e custodito presso l’azienda San Felice, a Castelnuovo Berardenga, dove ancora oggi esiste un campo di conservazione viticola. Fu possibile grazie alla lungimiranza del direttore di allora, Morganti senior, padre dell'attuale Giovanna Morganti di Podere Le Boncie, che accolse con apertura e determinazione la sfida di salvare un patrimonio viticolo in via di estinzione.

2015

Il colore è intenso, scuro e pieno con poca, forse nessuna trasparenza. Ventaglio dapprima fruttato, sprigiona note di visciola, frutti scuro, arancia sanguinella, e poi ancora frutti selvatici, il prunus spinosus, il corniolo. Una sfumatura di lavanda essiccata ci sorprende, cenni di fienagione, una speziatura che richiama la curcuma. Bocca estrema, freschissima e dal tannino pronunciato, è un vino di spessore che si congeda su aromi di frutti neri ed erbe aromatiche.

2012 – formato magnum

Aspetto fresco e vivace come il precedente, apertura olfattiva di menta, bacca di ginepro, rosmarino, poi si fa strada un frutto scuro, di nuovo l’ormai noto pepe dell’Andalimane, poi l’alloro, sensazioni di cenere. Al palato è austero, fresco, più bilanciato del precedente, ha una fisionomia più tenebrosa, è ricco e piuttosto lungo.

2009 – formato magnum

Luminoso, vivace, smagliante!, un profluvio, piacevolissimo, di visciola, fiori blu, erbe aromatiche in quantità, cioccolato e menta - il nostalgico after eight -, la lavanda e altri fiori essiccati. Il gusto è incredibile, fresco, tannico, lungo, intenso, saporito. L’aroma con cui si congeda ricorda il legno che arde.

Riassaggiamo tutto e scopriamo che i vini sono ancora come prima e la loro appenninità non si è poi così appannata, piuttosto: il Pinot Nero 2017 si è abbandonato alla menta, il 2020 suggerisce poesie fiorite, il 2019 ha una sua splendida profondità erbacea, il 2018 parla di agrume. Per chiudere la serata Federico Staderini omaggia l’interlocutore Francesco Albertini e la sala «questa molto gioviale accolita di persone con un libero arbitrio hanno preso una pausa per insieme ragionare di bischerate» con una lettura sul mosto che si trasforma in vino, tratta da Il giorno del giudizio, libro a opera di un noto giurista, Salvatore Satta. La processione è finita e, mai come questa sera, noi andiamo in pace.

*Il titolo dell’articolo è tratto da un passo del libro Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. ”Il vino non è come il grano, che quando è ammassato nel suo magazzino è una duna d’oro, e ha solo bisogno di essere difeso dai diabolici punteruoli; e neppure è come l’olio, che quando è uscito dalla notturna mola e poi dai fiscali pressati, dorme quietamente negli orci antichi quanto il mondo. Il grappolo straziato dai rulli si accumula, col suo succo innocente e col suo graspo in fondo al tino, sale lentamente verso il bordo, e là se ne sta spargendo il suo profumo, che è ancora il profumo di un fiore o di un frutto”.