Orvieto Campo del Guardiano Palazzone. Riflettere per riflettere la luce

La Verticale

di Armando Castagno

19 maggio 2021

Se c’è una cosa di Orvieto e della sua campagna che resta impressa, è la luce. Non sapremmo dire in cosa sia diversa da quella che si osserva altrove, ma è diversa; in un giorno sereno, ha il riverbero dei posti di mare, pur essendo questo distante in linea d’aria oltre 63 chilometri.

Tratto da Viniplus di Lombardia N°20 - Aprile 2021

È vero che a distanze inferiori si trovano tre rilevanti specchi d’acqua - il lago di Bolsena, 14 km a sud-ovest; il lago artificiale di Corbara, 9 km a est; e il lago Trasimeno, 39 km a nord – ma ai nostri occhi la circostanza non spiega tutto. Chi ha visto questa luce, lo sa. Il territorio comunale ha un’estensione notevole: è più vasto di quello di Genova e di Reggio Calabria, per quanto la città vecchia (Orvieto da urbs vetus, appunto “città vecchia”) abbia un limite ineludibile che la fa cogliere quasi per intero con un solo sguardo: come noto, essa incorona uno sperone di tufo che svetta in verticale per duecento metri sulla distesa di fondi coltivati e sul reticolo di strade e frazioni che le stanno ai piedi. Il contesto urbano è tra i più belli al mondo tra quelli non ricompresi in un patrimonio Unesco nel quale dovrebbe venire incluso per acclamazione; ha scorci mozzafiato e una quantità di testimonianze artistiche, culminanti nel Duomo, una delle più inestimabili fabbricazioni umane di ogni tempo. Osservato da nord e da lontano, il maestoso profilo di Orvieto stagliato nella luce disegna forme piene in toni di bianco su bianco, riducendo a silhouette luminose, immateriali, i torrioni e le chiese, i palazzi e le case; ci si trova di fronte a qualcosa che nessuna fotografia può catturare, ma che dalla memoria non può sbiadire. La campagna digrada dolcemente in ogni direzione fino a una nuova quinta di colline che movimenta il paesaggio; laddove a bordo strada si noti una faglia di terreno, e lo si indaghi in sezione, questo apparirà – salvo eccezioni – di un color avana pallido, compatto d’inverno e farinoso d’estate, poco o nulla pietroso, ma ricco di fossili marini, bivalvi, gasteropodi e coralli. La presenza del tufo rivela di queste terre l’origine vulcanica; la fisionomia severa dei vini che vi si ottengono almeno da epoca etrusca ne è un ulteriore riflesso.

Dal punto di vista produttivo, ciò che in questa sede interessa, Orvieto è un superbo giacimento sfruttato male e valorizzato in minima parte a meritoria opera di pochi, testardi, coraggiosi vignaioli locali. Ha conosciuto tempi assai migliori dell’odierno dal punto di vista della reputazione nazionale e mondiale, da quello delle quotazioni fondiarie e da quello del costo medio al litro del vino; tutti valori da anni in declino, purtroppo. Il suo bianco, oggetto di normative di salvaguardia in tempi molto precedenti al sistema delle denominazioni di origine tanto era celebre, è quintessenza della vocazione delle aree vulcaniche del centro Italia, e forse ne rappresenta la massima espressione. Svolge profili dignitosi, essenziali, in cui la freschezza acida non impone l’irroramento salivare della bocca, ma accompagna ed enfatizza la spietata incisività salina del sorso, che sembra contare a sua volta su un riverbero in fondo, e che trae ulteriore forza, anziché farsene fiaccare, dal calore alcolico, dalla sua infiltrante, sostanziosa dolcezza. Di scorciatoie esotiche o vanigliature legnose, neppure l’ombra, neppure l’embrione. Questo è l’Orvieto; o meglio, questo dovrebbe essere l’Orvieto. Un bianco in cui coesistono una neutralità e una lucentezza tali da lasciar sfilare davanti agli occhi un’immagine del suo luogo di origine, abbacinata di una luce pura, radiosa. È un vino, nei casi migliori e più fedeli, austero ed energico, terso e potente, di rustica eleganza, basato su una densità di materia tanto evidente quanto impulsiva, senza alcunché di protervo né di artificioso. Ed è vino longevissimo; attraversa il tempo sacrificandogli il poco di sé che sia disponibile a cambiare, cioè una superficiale velatura aromatica che degrada verso la frutta dolce, e il tono generale del colore, il quale non tende a decadere sull’arancio ma piuttosto a brunire come per un riflesso metallico; l’anima e la coesione del vino, negli Orvieto più talentuosi, non vengono scalfiti per almeno due decenni da queste trasformazioni.

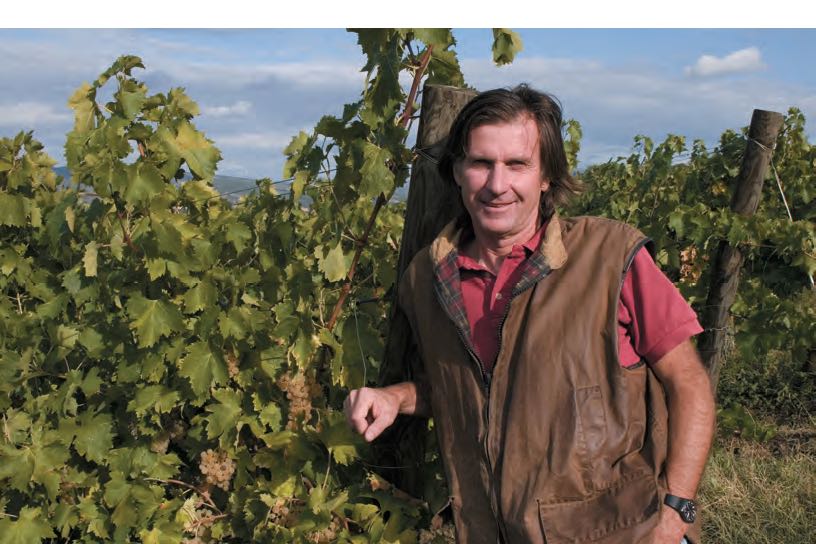

Tutto quanto scritto, che restituisce il potenziale di uno dei più grandi bianchi d’Italia, vale nei casi in cui il legame tra vino e luogo non sia stato mozzato in partenza da scelte diverse: quelle che, partendo da uve e mosti di vitalità eccezionale, indirizzano la produzione su bianchi confezionati su misura per mercati specifici orientandosi su opzioni enologiche adeguate – e in qualche caso sfacciate, tanto che davanti a certi bicchieri non si sa a quale latitudine riferire il contenuto, e si rischia di sbagliare continente. Sono vini bianchi ora vistosi ma improbabili, ora generici e insignificanti, che non parlano il vernacolo locale ma un goffo esperanto, e talvolta neanche quello; sfoggiano con disinvoltura una denominazione storica in etichetta, senza che all’assaggio filtri una reale corrispondenza, se non l’idea che fare vino cattivo qui sia più difficile che farlo buono. Una sconcertante percentuale dell’85% dell’Orvieto “fascettato” viene da decenni imbottigliata non fuori dal territorio comunale, ma fuori regione. Mezzo secolo fa era la Toscana dei grandi marchi familiari a fare la parte del leone (Melini, Serristori, Antinori, Ruffino, eccetera), ma si era via via consolidata una sinergia con i conferitori locali che aveva molti lati positivi, e soprattutto riflessi sull’occupazione e sull’economia rurale; le (ottime) cantine sociali orvietane sorsero per rifornire le aziende citate di vero vino di Orvieto, in un circolo tutto sommato virtuoso. Oggi la situazione è diversa; i due più importanti imbottigliatori del bianco umbro – aziende di dimensioni colossali, relativamente all’Italia - sono uno piemontese e uno veneto, con sede rispettivamente a 558 e 411 km di distanza da una città alle cui vicende storiche sono del tutto estranei. Sono acquirenti di quantità assai rilevanti, eppure nel sito di uno dei due non risulta neppure citata la proposta di un Orvieto. Di conseguenza, andare ai giorni nostri in cerca di una bottiglia realmente attendibile nel senso sopra accennato - un bianco che suggerisca o meglio imponga un radicamento forte con i suoi luoghi, valorizzandone i caratteri ambientali - presuppone un assortimento di delusioni prima di un eventuale approdo positivo, ancora possibile in almeno otto o nove indirizzi, tutti nella zona di produzione, a cavallo tra Umbria e Lazio (dove di approdi sicuri se ne contano almeno due, pur nell’esiguità della superficie utile). Di questi approdi, quello cui nel corso del tempo abbiamo riconosciuto la più ferrea coerenza e la maggior frequenza di esiti entusiasmanti in bottiglia è la cantina di Giovanni Dubini, nella frazione di Rocca Ripesena, 4 km a ovest della città vecchia. Il podere si chiama “Palazzone” per via dell’edificio che lo sovrasta, un tetragono fabbricato medievale (1295-1299) in cima alla collina; la famiglia Dubini Locatelli lo acquistò negli anni Sessanta. Giovanni ha una vicenda singolare, almeno come vignaiolo umbro: è nato nel 1957 a Lecco. Il padre aveva messo in piedi uno stabilimento di produzione lamieristica a Mandello sul Lario, che aprì presto una filiale nel basso Lazio, tra Anzio e Aprilia.

Tutto quanto scritto, che restituisce il potenziale di uno dei più grandi bianchi d’Italia, vale nei casi in cui il legame tra vino e luogo non sia stato mozzato in partenza da scelte diverse: quelle che, partendo da uve e mosti di vitalità eccezionale, indirizzano la produzione su bianchi confezionati su misura per mercati specifici orientandosi su opzioni enologiche adeguate – e in qualche caso sfacciate, tanto che davanti a certi bicchieri non si sa a quale latitudine riferire il contenuto, e si rischia di sbagliare continente. Sono vini bianchi ora vistosi ma improbabili, ora generici e insignificanti, che non parlano il vernacolo locale ma un goffo esperanto, e talvolta neanche quello; sfoggiano con disinvoltura una denominazione storica in etichetta, senza che all’assaggio filtri una reale corrispondenza, se non l’idea che fare vino cattivo qui sia più difficile che farlo buono. Una sconcertante percentuale dell’85% dell’Orvieto “fascettato” viene da decenni imbottigliata non fuori dal territorio comunale, ma fuori regione. Mezzo secolo fa era la Toscana dei grandi marchi familiari a fare la parte del leone (Melini, Serristori, Antinori, Ruffino, eccetera), ma si era via via consolidata una sinergia con i conferitori locali che aveva molti lati positivi, e soprattutto riflessi sull’occupazione e sull’economia rurale; le (ottime) cantine sociali orvietane sorsero per rifornire le aziende citate di vero vino di Orvieto, in un circolo tutto sommato virtuoso. Oggi la situazione è diversa; i due più importanti imbottigliatori del bianco umbro – aziende di dimensioni colossali, relativamente all’Italia - sono uno piemontese e uno veneto, con sede rispettivamente a 558 e 411 km di distanza da una città alle cui vicende storiche sono del tutto estranei. Sono acquirenti di quantità assai rilevanti, eppure nel sito di uno dei due non risulta neppure citata la proposta di un Orvieto. Di conseguenza, andare ai giorni nostri in cerca di una bottiglia realmente attendibile nel senso sopra accennato - un bianco che suggerisca o meglio imponga un radicamento forte con i suoi luoghi, valorizzandone i caratteri ambientali - presuppone un assortimento di delusioni prima di un eventuale approdo positivo, ancora possibile in almeno otto o nove indirizzi, tutti nella zona di produzione, a cavallo tra Umbria e Lazio (dove di approdi sicuri se ne contano almeno due, pur nell’esiguità della superficie utile). Di questi approdi, quello cui nel corso del tempo abbiamo riconosciuto la più ferrea coerenza e la maggior frequenza di esiti entusiasmanti in bottiglia è la cantina di Giovanni Dubini, nella frazione di Rocca Ripesena, 4 km a ovest della città vecchia. Il podere si chiama “Palazzone” per via dell’edificio che lo sovrasta, un tetragono fabbricato medievale (1295-1299) in cima alla collina; la famiglia Dubini Locatelli lo acquistò negli anni Sessanta. Giovanni ha una vicenda singolare, almeno come vignaiolo umbro: è nato nel 1957 a Lecco. Il padre aveva messo in piedi uno stabilimento di produzione lamieristica a Mandello sul Lario, che aprì presto una filiale nel basso Lazio, tra Anzio e Aprilia.

Raccontaci la storia. Esattamente cosa produceva l’industria di tuo padre?

Raccontaci la storia. Esattamente cosa produceva l’industria di tuo padre?

«Varie cose, dai tubi per l’irrigazione ai tubetti per i dentifrici Colgate ».

I tubetti.

«I tubetti. Partendo da una pastiglia di alluminio compressa che un pistone gonfiava sparando aria dentro una macchina. Poi le operaie, che ricordo nitidamente, disponevano i tubi dentro scatoloni per la consegna alla Palmolive, che provvedeva a infilarci il dentifricio e a saldare il fondo».

E cosa ci fai a Orvieto?

«Ora ti spiego. Eravamo andati a vivere ad Anzio nel 1959, quando io avevo solo due anni, ma già nel 1963 ci eravamo trasferiti tutti a Roma, dove io ho fatto le scuole elementari. Sei anni dopo, nel 1969, mio padre e mia madre visitarono Orvieto per cercare una casa in campagna, su consiglio di due amici che vivevano qui vicino; c’erano questi due poderi in vendita poco fuori dal paese vecchio, Palazzone e Podere dell’Acqua, che è più in alto, dove è pieno di sorgenti. I miei si consultarono, e decisero di comprare questo dove siamo ora, Palazzone. C’è qualche fotografia dell’epoca: tutto era in stato di semiabbandono».

Quindi fu tuo padre ad avviare la produzione agricola.

«Sì. Non c’era fine settimana che mio padre non trascorresse qui, allontanandosi dal caos cittadino; non solo ristrutturò il casale duecentesco, ma piantò anche i vigneti grazie ai fondi FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola, ndr) del 1971 e all’aiuto dell’agronomo aziendale. Quando io finii il liceo a Roma, mi iscrissi all’Università a Perugia, facoltà di Agraria, che a Roma non c’era, e potei stare un po’ più vicino a mio padre. Non producevamo vino se non per consumo interno, diciamo così, ma conferivamo le nostre uve alla Bigi; verso il 1977 venimmo convinti da Marco Monchiero, che dirigeva Bigi, a costruirci una piccola cantina e comprare attrezzature e una pressa – una Vaslin 15 Veritas - che conservo religiosamente e uso ancora per i vini dolci, perché è eccezionale. Tre anni dopo mio padre divenne presidente della cantina sociale cui eravamo passati a conferire, quella che oggi si chiama Monrubio, il cui enologo era un giovanissimo Riccardo Cotarella. Ci aiutò davvero molto nei primi anni, anche perché con papà si era creato un rapporto umano sincero e stretto; poi dopo poco tempo, nel 1984, mio padre morì, ancora relativamente giovane. Aveva fatto in tempo a imbottigliare la nostra prima produzione con il nome del Podere Palazzone: una Vendemmia Tardiva del 1982 e il primo Orvieto Classico nel 1984, diventato Terre Vineate nel 1987 e sdoppiatosi nel 1989 con la nascita del Campo del Guardiano, che da allora non ha mai saltato un’annata».

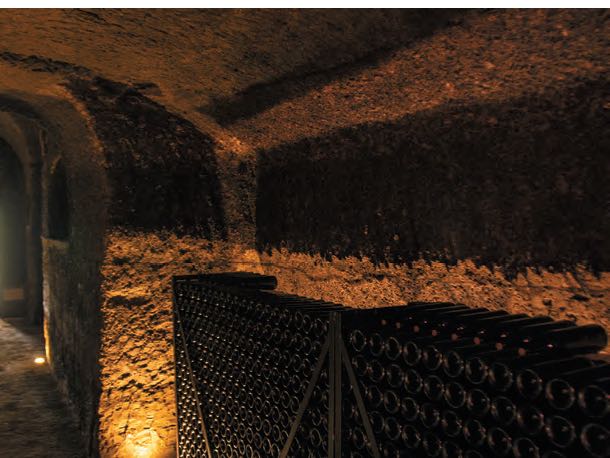

I vigneti di Palazzone si estendono sui vari versanti attorno all’edificio medievale, coprendo circa 24 ettari; le esposizioni più frequenti sono Est e Nord-Est, dato peculiare per la denominazione ma non per la zona di Rocca Ripesena, che è la “sottozona” dell’Orvieto con le giaciture più fresche. Dai 210 metri sul livello del mare, i filari salgono fino a quota 340, e comprendono in maggioranza le uve bianche tradizionali della zona, cioè procanico (il biotipo locale di trebbiano), grechetto, verdello e malvasia, e altre varietà come sauvignon e viognier, sangiovese e cabernet sauvignon. Palazzone rivendica la denominazione “Orvieto Classico Superiore” per quattro vini; due sono dolci, il Muffa Nobile e il Vendemmia Tardiva, e due secchi, il Terre Vineate e il “single vineyard” a nome Campo del Guardiano. Quest’ultimo è il più importante bianco della cantina, e uno dei più grandi bianchi dell’Italia centrale sotto diversi e fondamentali aspetti; da quando è nato, cioè dal 1989, matura solo in acciaio. «In realtà» chiosa Giovanni «non abbiamo mai fatto un Orvieto secco in legno. Sono quasi certo che le risorse di finezza di cui sono dotati sia il Terre Vineate sia il Campo del Guardiano ne uscirebbero massacrate».

I vigneti di Palazzone si estendono sui vari versanti attorno all’edificio medievale, coprendo circa 24 ettari; le esposizioni più frequenti sono Est e Nord-Est, dato peculiare per la denominazione ma non per la zona di Rocca Ripesena, che è la “sottozona” dell’Orvieto con le giaciture più fresche. Dai 210 metri sul livello del mare, i filari salgono fino a quota 340, e comprendono in maggioranza le uve bianche tradizionali della zona, cioè procanico (il biotipo locale di trebbiano), grechetto, verdello e malvasia, e altre varietà come sauvignon e viognier, sangiovese e cabernet sauvignon. Palazzone rivendica la denominazione “Orvieto Classico Superiore” per quattro vini; due sono dolci, il Muffa Nobile e il Vendemmia Tardiva, e due secchi, il Terre Vineate e il “single vineyard” a nome Campo del Guardiano. Quest’ultimo è il più importante bianco della cantina, e uno dei più grandi bianchi dell’Italia centrale sotto diversi e fondamentali aspetti; da quando è nato, cioè dal 1989, matura solo in acciaio. «In realtà» chiosa Giovanni «non abbiamo mai fatto un Orvieto secco in legno. Sono quasi certo che le risorse di finezza di cui sono dotati sia il Terre Vineate sia il Campo del Guardiano ne uscirebbero massacrate».

Proprio al Campo del Guardiano è dedicato l’approfondimento in verticale di questo numero della rubrica, e sarà quindi il caso di osservare il vino ancora più da vicino, partendo dalla sua interpretazione del disciplinare, uno dei più elastici d’Italia, modificato 11 volte dal varo del 1971, in modo talora sostanziale. Secondo il testo attualmente in vigore, l’Orvieto può essere ottenuto, in 18 comuni di cui 13 in Umbria e 5 nel Lazio, da “Procanico e Grechetto minimo 60%” (testuale) e dal 40% al massimo di altre uve. Il che significa in concreto che un Orvieto da Grechetto 59,9%, Sauvignon 40% e un singolo grappolo di Procanico può convivere, su uno scaffale di enoteca, con un Orvieto da Procanico 59,9%, Chardonnay 40% e un singolo grappolo di Grechetto. Ne discende come ciò che più conti per questa denominazione sia lo spartito offerto dal territorio, che resta il solo elemento fisso, stabile, indiscutibile. Il Campo del Guardiano, da quando è nato, si pone come Orvieto di stile classico, sobrio: è Procanico per il 50%, Grechetto al 30% e il saldo è composto da Verdello e Malvasia con prevalenza del primo. Abbiamo sempre amato il “dinamismo sinergico” dei vitigni orvietani in questa reciproca percentuale, che consideriamo viatico per la nostra idea di Orvieto, per un vino cioè che preferisca il termine “saldo” al termine “lascivo”. La vigna è a 300 metri esatti di altitudine, e guarda a Est-Nord Est. Le uve fermentano in acciaio per tre settimane; il vino, una volta imbottigliato, matura poi per un anno e mezzo prima della messa in commercio. Una parte della produzione è accantonata e riproposta dopo cinque anni di affinamento in bottiglia, traendone inaudito beneficio in termini di complessità e compostezza, come emerso in modo esclamativo dalla verticale di cui leggerete. A listino figurano pressoché tutte le annate dalla 2018 alla 2009, offerte per giunta a prezzi commoventi.

La degustazione (2018-1989)

2018

Colore brillante, e naso ordinato e goloso, tra suggestioni fruttate dal vago tono acidulo e un chiaro ricordo floreale tra la lavanda e il glicine. Bocca agile e tonica, meno fresca del previsto ma il doppio più sapida, il che ne limita la succosità ma ne enfatizza persistenza e capacità di coinvolgimento; il finale è davvero suggestivo. Pur essendo più pronto, profumato e disponibile del solito, merita credito in vista di una futura evoluzione; in un paio d’anni dovrebbe – come accaduto ad altre gloriose versioni – placare l’irruenza aromatica e mostrare di sé un profilo assai più sobrio.

2017

Vino ben più problematico e caratteriale, custodito da una riduzione che ne vela il patrimonio di profumi per almeno venti minuti. Gradualmente, rivela una silhouette contraddittoria, probabilmente ancora in costruzione, in cui le componenti non sembrano, in questa fase, amalgamate; prevale su tutto una sensazione salmastra, fluviale, in chiaroscuro; l’aria mette in valore la dotazione fruttata, che ha aspetti aspri e altri maturi, eppure anche all’assaggio la sua ombrosità e la dolcezza alcolica, estrattiva e glicerica sembrano in contesa tra loro.

2016

Strepitoso profilo minerale, di grande purezza e complessità, percorso da sfumature appena erbacee; impone un’idea generale di severità e saldezza che l’assaggio conferma e rilancia, e lascia intuire come un primo, fondamentale La degustazione (2018-1989) assestamento sia già avvenuto in bottiglia. Il vino un po’ enigmatico dei primordi è oggi un bianco fantastico, energetico e definito ma altresì materico e di ferrea struttura; uno dei momenti topici della verticale e un vertice nella storia recente della sua denominazione, che per la verità nel bellissimo millesimo ha fornito esiti superlativi anche presso altri indirizzi.

2015

Tra gli aspetti che nel tempo ci hanno più impressionato del Campo del Guardiano c’è la resa nelle annate calde; la situazione del vigneto, con la sua esposizione fresca, è viatico per una riuscita che è stata spesso eccezionale in questi frangenti, e la 2015 non fa eccezione. Sempre con una traccia salina sullo sfondo, profumo e sapore sono più ricchi e morbidi rispetto alle annate sopra descritte; eppure la tensione dell’assaggio e la sua continuità dinamica, sono se possibile ancora più evidenti. Chiude lungo ed espressivo, su accenti minerali screziati di rimandi fruttati molto puri ed essenziali. Grande bottiglia, pronta ad affrontare decenni di evoluzione nel segno di una generosa disponibilità.

2014

Tanto classico è il 2015 nell’interpretazione di una stagione calda e luminosa, quanto attendibile è il 2014 come esito un po’ squilibrato di un’annata di poca luce, molto umida. Certo non gli manca l’irruenza; ha profumi veementi e un sorso fresco e vivace per la forza dell’acidità, che appare però, se non scissa, meno spontanea del consueto; difettano inoltre le sfumature aromatiche, l’eleganza del passo, la complessità delle altre versioni recenti. Difficile pronosticargli lunga vita; assaggiarlo presto, tuttavia, è l’idea giusta per limitare il divario di talento che soffre rispetto ai migliori.

2013

2013

Portatore di una placida ma sicura complessità, ha accenti canforati ed esotici al naso (netto l’ananas) dietro i quali si coglie un piccolo patrimonio di altre suggestioni, come la mandorla amara e le erbe aromatiche; per la prima volta andando indietro nella verticale, ci si trova alle prese con una dinamica di sapore più austera che concessiva, contratta persino all’epilogo dove la componente salina è accompagnata da una vena radicosa, di foglie, fino alla felce e al tè. Finale asciutto, composto, non così esteso. Preferiamo il termine “classe” al termine “eleganza” per sintetizzarlo; dovrebbe restare ancorato per almeno altri vent’anni alla sua fisionomia da bel tenebroso.

2011

Un risultato curioso da un millesimo che in centro Italia ha dato vita a parecchi bianchi di impressionante presenza scenica. Qui, in effetti, spicca al naso l’opulenza fruttata, ma non mancano accenti di agrumi e balsami mentolati; il tutto su un sottile fondo minerale. Non fa seguito una bocca altrettanto tesa; anzi, l’insieme comunica un’idea di dolcezza quasi ridondante, su accenti che toccano il miele e persino il candito; persistenza di media estensione, morbida, sui consueti toni salini. Raramente abbiamo sentito in questo vino tanta fastosa ricchezza; eppure è un elemento che sembra, paradossalmente, limitarlo.

2010

Uno dei pochissimi vini della verticale a presentare un profilo in chiara evoluzione, e lo si coglie già versandolo nel calice; al naso, la parte balsamica è piuttosto secca e pungente, la frutta freschissima degli esordi è addolcita quasi fino a profumare di sidro, il tutto ha un fare statico e poco interessante. L’assaggio è in linea con le premesse; ha slancio limitato, poca tonicità e un finale compiaciuto e dalla sbrigativa persistenza. La nostra personale esperienza con l’annata, tuttavia, instilla il dubbio che sia stato il tappo ad accelerare l’evoluzione di questo specifico campione; esistono bottiglie di 2010 in condizioni decisamente migliori.

2008

Un esito sorprendente sotto diversi aspetti, ma tutti uniti dal filo comune dell’acidità. Il colore è stupendamente giovanile, e ha ancora qualche riflesso verdolino. Il bouquet, dal canto suo, deflagra nel vero senso della parola; sa di mandarino, salvia, mandorla, linfa, zenzero e iodio, un insieme vibrante e cangiante, dall’eccezionale cinetismo, che suggerisce non tanto struttura quanto freschezza. Tutto torna all’assaggio, in cui è proprio l’acidità a dilagare, irrorando la bocca; La tipica sapidità del Campo del Guardiano è, in questo millesimo, un fattore secondario. Più che evolvere, riteniamo possa conservarsi così, inquieto e coinvolgente, per diversi altri anni.

2007

Un vino di proporzioni impeccabili, non entusiasmante ma solido, probabilmente in grado di tenere ancora molti anni. L’impatto è opulento, diremmo quasi “grasso”: burro chiarificato, zucchero a velo, un tocco liquoroso e cerealicolo, fiori carnosi come l’acacia, un che di mellito. Tutto, comunque, resta ben coordinato e a suo modo classico; dopo uno svolgimento di pregevole tattilità sebbene privo di tensioni particolari, emerge all’epilogo una singolare, ma nitida, citazione speziata. Pur senza aver “visto” legno, fa pensare a certi modelli borgognoni (alcuni bianchi del Mâconnais, per esempio) nella sua peculiare maniera di declinare con classe valori come la solarità e la ricchezza.

2006

Annata di bianchi potenti, che attendevamo con curiosità; ci hanno raffreddato due bottiglie problematiche aperte su due, entrambe con lo stesso handicap: contenevano un liquido involuto, insistito sulle note di luppolo e di dattero, con accenti vagamente medicinali e il senso di un’ossidazione incipiente.

2005

Lungo la strada percorsa dal Campo del Guardiano, questa è una pietra miliare nonostante la relativa fama del millesimo. Non è mai stato un vino vistoso, ma è oggi un bianco completo e affascinante, con uno strepitoso bouquet in cui un mazzo di fiori freschi incornicia accenni all’incenso, al frumento, e ancora cedro, mandorla e canfora, su uno spettacoloso fondo iodato. Bocca convincente, dinamica e sicura nella progressione, molto bilanciata, e che sfocia infine in una evocazione minerale tra gesso e salgemma che ha del portentoso per nitore e suggestione.

2003

Interpretazione geniale e molto originale del millesimo canicolare. Pasta reale, salamoia, pesca sciroppata, salicornia e miele d’arancio sono tutti descrittori pertinenti, con il demerito di suggerire, elencati così, una sciropposità cui il vino è del tutto estraneo. All’opposto: è ancora un bianco vitale e reattivo, soprattutto per merito della fortissima salinità del sorso, che rilancia la persistenza su lunghezze inusitate anche per millesimi ben più celebrati. Siamo alle solite: salvo casi estremi, i 2003 dei vignaioli talentuosi sono vini atipici ma inossidabili, straordinari alla prova del tempo non solo per “tenuta”, ma anche per una originale quanto preziosa espressività.

2001

2001

«Di un dorato pallido ed elegante. Nettamente floreale all’olfatto, dispiega via via sentori più profondi: uva spina, nespola, erbe fini e ardesia. Sapido, ammandorlato e caldo al palato, con buon bilanciamento e finale lunghissimo, sostenuto da fascinose note minerali». È la nota che ci trovammo a scrivere a febbraio 2004, cioè poco dopo l’uscita di questo bellissimo vino, che oggi, dopo 17 anni di lavorio del tempo, è ancora lieve, floreale, con chiari riferimenti alla mandorla e alle erbe aromatiche, e con quella stessa nota minerale di ardesia degli inizi. Bottiglia rarissima ma da cercare, perché sbaragli alla cieca grandi archetipi europei del bianco secco (Austria, Alto Rodano, Graves).

1998

Ecco invece un millesimo che ha già detto quasi tutto quel che di buono aveva da dire; oggi ha un che di etereo al naso, per il resto disposto su timbriche fruttate semplici e dolci, con una lieve e chiaroscurata impressione minerale (stavamo per scrivere “termale”). In bocca non è migliore, e anzi con una ventina di minuti di aria tende a far emergere cenni di glutammato e pietra umida; la gran freschezza, che all’epilogo prende il sopravvento sulle altre sensazioni gustative, dà l’idea di una componente incrudita e irrisolta, e non basta a renderlo avvincente.

1993

Uno dei più grandi bianchi del centro Italia mai degustati da chi scrive, e forse il miglior vino umbro della nostra vita insieme al Vigna Monticchio 1988 di Lungarotti. Ha qualcosa di inquietante nel colore, che pare quello del 2016, e un naso che lascia l’intero tavolo di stucco per integrità, classe e complessità, muovendosi tra evocazioni di pietra pomice, bergamotto, zenzero, sansa, nocciola verde, altro che sfugge alla possibilità di racconto per descrittori. Sorso di urgente espressività, ampio quanto energico, ma equilibrato e puro; sfuma su un delicato, meraviglioso tono marino. Un bianco memorabile da uno dei millesimi più irregolari del suo decennio.

1991

Un Orvieto di trent’anni, dalle fondamenta solide; non è un bianco sconvolgente come il 1993, perché le sue risorse aromatiche non sono illimitate (noce, salamoia, fiori amari). È però un notevole conseguimento, soprattutto all’assaggio, in cui mostra una certa vitalità, senza che sia solo l’acidità a tenerlo desto. Una materia sobria, né sovraestratta né diluita, si appoggia piuttosto sull’intensa sapidità del finale per tracciare alla fine un profilo terso, privo di toni ossidativi o cupi.

1989

Chiusura in bellezza con un grande bianco in stato di servizio eccezionale per la sua età; l’annata solare lo ha colorato di note insieme soavi e piccanti (mostarda di frutta), e i trentadue anni passati dalla vendemmia di cenni terziari, di idrocarburo e forse miele di corbezzolo. Bocca più densa del previsto, dalla bella continuità, tuttora ravvivata da una efficientissima “sezione ritmica” di acidi e sali. Chiude lungo, su timbriche che col passare dei minuti si fanno via via più monocordi ma senza mollare la presa; ancora per una decina d’anni almeno, questo sarà un testimone di quale straordinario terroir gli abbia infuso la vita e la forma.