Vin de France. Un trionfo contraddittorio

Approfondimento Francia

di Samuel Cogliati Gorlier

04 gennaio 2022

Il 1° agosto del 2009 i Vins de table d’Oltralpe divennero Vins de France, con possibilità di indicare vitigno e annata. Cosa è successo in questi anni?

Tratto da Viniplus di Lombardia - N° 21 Novembre 2021

LE ORIGINI DEL VIN DE FRANCE

Negli anni Duemila si inizia a parlare fattivamente di una grande riforma delle appellations d’origine contrôlée che, non senza negoziati e resistenze, vede la luce nel 2009, nell’àmbito della riforma del mercato comune europeo del vino. L’obiettivo di fondo è integrare meglio il settore viticolo al resto dell’agricoltura, dando più discrezionalità agli Stati ma omogeneizzando le norme europee sulla base di un’impostazione più flessibile, pensata per adeguarsi all’espansione del liberismo economico. Il 1° agosto di quell’anno entra in vigore la nuova normativa, che tuttavia sarà applicata gradualmente. Oltre a permettere di modificare i singoli disciplinari di produzione, la ristrutturazione incide appunto sulla cosiddetta “piramide” qualitativa: al vertice le Aoc sono ribattezzate (facoltativamente) Aop, sotto le quali scompare la categoria dei Vins délimités de qualité supérieure (Vdqs); un gradino sotto ancora i Vins de Pays si tramutano in Igp. Si tratta di una ristrutturazione analoga a quella che in Italia consente alle Doc di divenire Dop e alle Igt di diventare Igp. La grande differenza consta nel fatto che, alla base della piramide, in Italia i Vini da tavola cambiano il loro nome semplicemente in Vino rosso, Vino bianco o Vino rosato, mentre i Vins de table d’Oltralpe divengono Vins de France. E la differenza, non me ne voglia l’italico legislatore, è rilevante!

OBIETTIVO CENTRATO

OBIETTIVO CENTRATO

Il primo grande obiettivo raggiunto dall’operazione francese è introdurre un’origine geografica laddove non c’era. Con un colpo di bacchetta magica i vituperati vins de table, screditati quanto i vini da tavola italiani, si appropriano di una provenienza, e non delle più insulse! Si può certo obiettare che “Francia”, come denominazione d’origine, è assai vago e poco significativo, ma per un certo segmento del mercato risulta senz’altro più efficace e intuitivo di tante prestigiose appellations dai nomi carichi di storia ma ignoti ai non esperti: per il compratore X di Berlino, Shanghai o Chicago toponimi quali Pauillac, Vouvray, Côte-Rôtie o Chambolle-Musigny sono più oscuri di un’esplicita provenienza con basco in testa e baguette sotto il braccio. In Italia non sbandieriamo forse da decenni, a ragione, l’importanza cruciale del “Made in Italy”? Difficile comprendere perché ciò non debba valere anche per il vino. I francesi l’hanno capito. E applicato. Così, quasi per incanto, un’intera categoria merceologica di infimo valore, in caduta libera da anni, si è trasformata in un asso nella manica della comunicazione, senza quasi cambiare sostanza ma mutando solo pelle e abito.

AGGIUSTAMENTI E PERFEZIONAMENTI

I cugini d’Oltralpe non si sono però limitati a creare un vino che porti il nome del Paese più visitato al mondo (86,9 milioni di turisti nel 2017, secondo la World Tourism Organization – UNWTO), hanno anche scelto di spianare la strada alla possibilità di indicare in etichetta due elementi di notevole rilevanza, nella percezione comune della qualità: il vitigno e l’annata. Senza tuttavia rendere questa possibilità obbligatoria, in modo da lasciare il massimo della discrezionalità ai produttori. Il Vin de France è così divenuto la casa dei vins de cépage, ovvero di quei vini che basano la loro riconoscibilità commerciale sul nome del vitigno: Anivin evidenzia i ben 335 vitigni che possono essere utilizzati per produrre un VdF. «Il Vin de France è portatore di un messaggio semplice – rivendica l’associazione –. Consentendo ai produttori di assemblare le loro migliori uve di diverse regioni di Francia, si focalizza l’attenzione sul/i vitigno/i, quindi sul gusto [sic!]. Siano essi il frutto di artigiani o di wine designers [sic!], i Vins de France sono innanzi tutto vini “creativi”, che difendono un altro modello di vino, sincero e abbordabile». Et voilà! Un doppio messaggio efficace: semplicità e libertà. Semplicità della proposta commerciale e semplicità di lettura da parte del compratore. Libertà di azione da parte del produttore, che non ha praticamente altro vincolo se non di attenersi alle normali leggi vigenti (perlopiù europee) per un vino senza indicazione geografica, di rivendicare in etichetta (se lo desidera) solo alcuni vitigni e l’annata di produzione delle uve (a patto che sia il vitigno sia l’annata costituiscano almeno l’85% del contenuto). Dall’elenco dei vitigni rivendicabili sono esclusi in particolare quelli il cui nome costituisce una parte di una denominazione d’origine europea, ad esempio Clairette de Die, Alsace Gewurztraminer, Barbera d’Asti o Vermentino di Gallura. Per il resto, nessuna resa massima specifica, nessun calendario vincolante per le operazioni di cantina, miscela di uve o mosti di colori diversi autorizzata (anche per produrre rosato), una gradazione alcolica minima risibile (8,5-9%), dealcolizzazione consentita, ecc.

LIBERTÉ, QUALITÉ, CRÉATIVITÉ

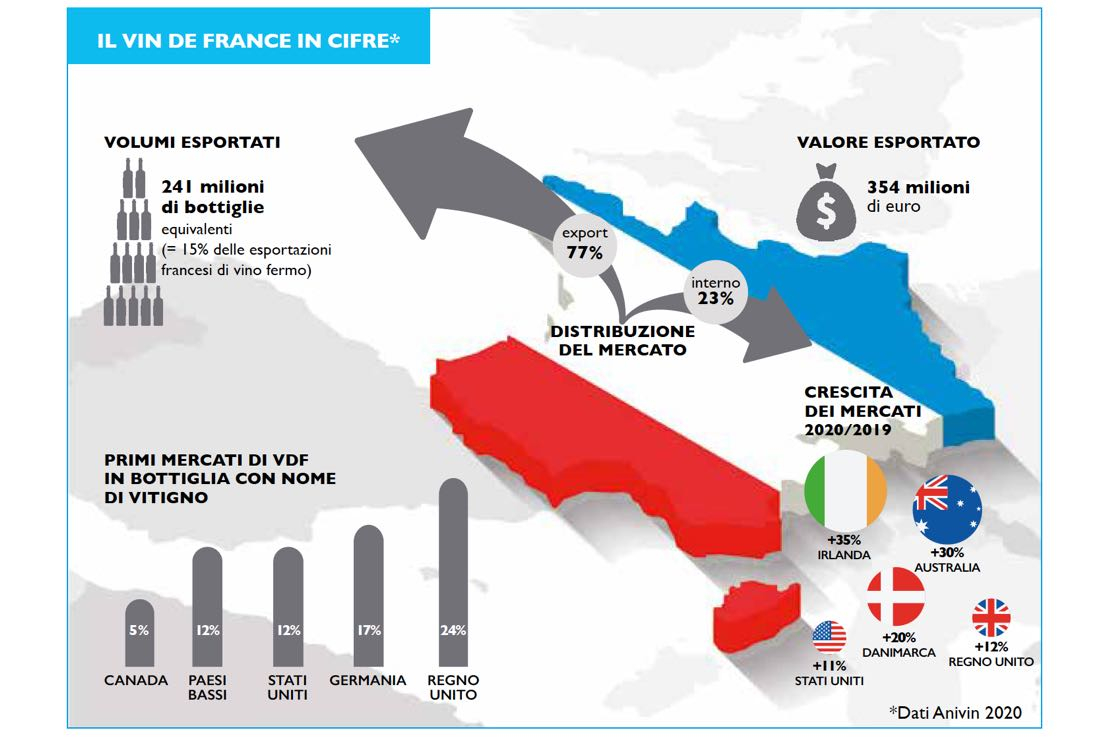

...ma anche Diversité e Accessibilité. Parafrasando – o svendendo? – il motto rivoluzionario del 1789, Anivin mette l’accento sulla vocazione trendy, moderna e disinibita del Vin de France. Uno strumento agile, perfetto per cercare di posizionarsi sul mercato globale e rintuzzare le quote di mercato perse negli ultimi decenni a favore del cosiddetto Nuovo Mondo, che ragiona appunto innanzi tutto in termini di grape variety. Ecco la modalità giusta per coniugare senza rinnegarla l’idea – se non la sostanza – dell’origine geografica, di cui la Francia è pioniere e campione nel mondo, assieme alla flessibilità che il liberismo contemporaneo, aggressivo e disinibito, richiede per restare al passo con i tempi e non arretrare troppo commercialmente. Funziona? A guardare i numeri che la stessa Anivin dichiara (vedi box) si direbbe di sì. Ma fino a che livello di liberté? Se giudichiamo dalla comunicazione dell’associazione, molta! Non solo vino, infatti: per liberare tutto il potenziale di vendita della tipologia, Anivin si è decisa a promuovere i “Vin de France Cocktail”, che incitano a miscelare il vino con altre bevande, per creare gustose e simpatiche ricette: Chardo Mule, Rosé Mule, Sauv’ Fizz e via dicendo.

SOLO UN ABILE STRUMENTO DI MARKETING?

Il Vin de France è tuttavia un’istituzione a più facce. Non è solo un efficace laboratorio agroindustriale e commerciale per dare fiato a un segmento di mercato in grande difficoltà, ma anche, marginalmente, una scappatoia funzionale a vignaioli dal carattere più “anarcoide”. Negli scorsi decenni alcuni vignerons poco ortodossi iniziarono a ritrovarsi emarginati dalle proprie appellations di riferimento, vedendo le proprie etichette declassate d’ufficio in quanto giudicate “atipiche”, se non devianti da una correttezza formale. Si trattava perlopiù di quella schiera di produttori definiti “naturali”, ovvero partigiani di una viticoltura bio o biodinamica, e di una vinificazione senza correzioni enologiche, talora senza solfiti aggiunti, che produce assai spesso bottiglie dal gusto poco convenzionale. A furia di vedersi esclusi dai circuiti accademici, alcuni di essi iniziarono a scegliere di rinunciare deliberatamente alla denominazione d’origine di loro competenza e di rifugiarsi nei vin de table prima, nei vin de France poi. Questa opzione si è rivelata spesso talmente funzionale, dal punto di vista della libertà tecnico-produttiva, commerciale e burocratica, ma anche espressiva, che intere schiere di vignaioli “nature” vi hanno aderito. Fino a svuotare alcune Aop, private di diversi dei loro interpreti più significativi e talentuosi. Il fenomeno è divenuto talmente di moda che a Parigi e in altre città d’Oltralpe sono fiorite enoteche nelle cui vetrine campeggiano quasi solo VdF dai nomi di fantasia estrosi, provocatori, dissacranti, talora al limite dell’insolenza. Un bene o un male? Come spesso succede in questi casi, la verità sta probabilmente a metà strada. È un bene che questi interpreti del proprio terroir abbiano trovato l’escamotage formale per continuare a vinificare secondo le loro convinzioni; è un bene che, collimando con una nuova tendenza commerciale, ciò abbia permesso loro di valorizzare commercialmente i prodotti; è un bene che abbiano schiuso la strada ad altri innovatori; è meno bene che a pagare il prezzo di quest’operazione sia stata l’immagine e l’identità delle appellations d’origine, monumento mondiale all’intima natura del vino: il rapporto con il luogo di nascita; ed è meno bene che il compratore-bevitore rimanga spesso sprovvisto di strumenti di lettura del contenuto della bottiglia, se non lo conosce già.

CHE LEZIONI TRARRE?

Che conclusioni trarre, in ultima analisi, da questo quadro complesso e confuso? Difficile ottenere una sintesi unitaria e coerente. Occorre arguire che il Vin de France è oggi un’entità polivalente e contraddittoria, nella quale confluiscono slanci commerciali innovativi, istanze produttivistiche, reazioni libertarie individuali, ambizioni frustrate, declassamenti involontari e altre numerose eccezioni difficilmente catalogabili. Il VdF è una realtà composita, disorientante, una sorta di grande contenitore indistinto nel quale si assommano identità disparate, che talvolta non hanno nulla da spartire le une con le altre. Vi reperiamo il vino agroindustriale di fattura dozzinale, il bag in box di vino bio, l’etichetta introvabile prodotta in serie limitata da 100 €, l’ultima trovata del marketing più variopinto. Anche da un punto di vista qualitativo i punti di riferimento sono pressoché nulli: niente ci assicura che il vino di una Aop rinomata sia migliore di un VdF inclassificabile. E voi, siete favorevoli o contrari alla diffusione della pur esistente (ma dimenticata) dicitura “Vino d’Italia”?